日本から見ると、アメリカはオンデマンド労働がかなり普及している、女性リーダーが多いなど、「ススんでいる」と思われがちですが、実は「日本とアメリカは、欧州と比べ、基本的に同じ問題を抱えている」と最近感じています。先日、女性の働き方についてのオピニオンリーダーであるアンマリー・スローターさん(ヒラリー・クリントンが国務長官だったときの幹部スタッフ、元プリンストン大教授、現在はシンクタンクのCEO)の講演を聴きましたが、男性の「タイム・マチョ」(長時間労働を自慢する風潮)や、「ケア・ワークが金銭的にも社会的にも低く評価されている」など、いろいろと共感するところが多かったです。

オンデマンド・エコノミーも、そんな現象の一つです。「働き方スタイル」の変化は、モバイルやクラウドなどの技術を引き金として出現していますが、その底流には、日米共通の「今のやり方が合わない」という問題があります。ではオンデマンドがその究極的な回答であるのか、というと多分そうではないと思うのですが、さて、現状はどうなのか、何がよくて何が問題なのか。6/28に日程変更となったジャパン・ソサエティのパネルにて、共通の課題をかかえる、日米両国の状況を比較して、何か新しい見方ができるようになればいいな、と楽しみにしています。

– Michi

Friends –

Great Scott! It’s been a month since our last update. The good news is that gives us lots to talk about.

First, as mentioned last time, the Japan Society of Northern California will indeed host anInnovation Salon on the on-demand economy, June 28 at 5:30pm in San Francisco. Big thanks to our hosts (and Japan Society sponsor), Digital Garage, who have graciously provided their venue, DG717.

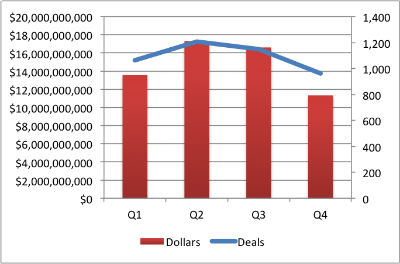

Why this panel now? Japan has lots of underemployed temps, ready to be tapped into by on-demand services. Note the trend towards non-full-time hires as shown in the data below. Learn more on May 20.

Full-time and non-full-time workers in Japan

Speaking of Japan, we have a triple blast of UC-Berkeley news: Jon’s BerkeleyHaas MBA seminar on Japan starts this month; he has joined the UCB Center for Japanese Studies as associated faculty; and in the fall, will be set loose on a room of unsuspecting Haas undergrads for his first undergrad business course. Indoctrinate them while they’re young!

We call this newsletter The Signal, which is alternately defined as “a gesture, an electronic impulse, or an act that conveys information or warning”. It’s a broad, wonderful motif – it conveys the lightships of yore; San Francisco’s own Coit Tower and Telegraph Hill; fiber, of course; even the Beacons of Gondor. It is wonderfully evocative in what we see as the quest to connect all of us, be it the telegraph, be it the cross-country call, or the black and white Nokia candy bars of the 2000s. It’s a theme we’ll keep coming back to in this space.

Stay tuned..and connected. Hope to see you May 20th.

– Jon